答えがはっきりしている算数とちがって、教え方が難しいのが国語です。

とりあえず、読書させていればいいと思っていませんか? それとも、「国語はセンスが問題だから勉強しても意味がない」と考えますか?

2020年に迫った大学入試では、論理的な考え方が求められるようになります。国語も、今までのように「なんとなく」答えを出していては太刀打ちできません。どうしてそうなったのか、すじ道立てて考えられるような勉強をする必要があります。

論理的な考え方を身につけることで、将来的にプレゼンテーションや小論文の力も育ちます。もちろん、論理的な思考力は国語のみならず、全ての教科の基礎となるものです。習得に時間もかかるので、早いうちから取り組みましょう。

国語をどうやって教える?

国語をどうやって教えるか?

国語の勉強法について、家庭学習で悩んだことはありませんか。算数や理科ならば、明確な答えがあります。解き方も方式にそっていけば、筋道立てて進めていけます。

ですがこれが国語となると話は別です。

「文章から分かる主人公の気持ちを書きだしましょう」

そんなこと言われても、気持ちなんて本人しか分からないじゃない…。子どもは、自分の経験と照らし合わせて、想像力を駆使して回答します。正解と照らしあわせてみると、不正解。

さあ、困るのはお母さんです。何となくは、それが正解なのだろうと納得はできるものの、どうしてそうなるのか明確な説明はできません。教える方も明確な基準をもって説明できないものが、子どもも腹に落ちるはずはありません。

こうして、国語の家庭学習はあやふやなまま。せいぜい漢字練習や熟語などを覚えて、あとは読書しなさいと言うくらい。

たくさん物語を読んで、想像力をつける。

これは間違いじゃないと思います。でも、それは道徳などの情操を育てるためですよね。国語で思考力をつけるための勉強とは、何か違うと違和感を覚えていました。

読書をたくさんする ≠ 国語力をつける

読書 = 情操を豊かにする

主人公の気持ちを書きだすといっても、その答えは書き手のことを知らない他人が導き出すもの。それだけに、誰がきいても納得できるように、すじ道立てて根拠を示しながら読みこなさなければなりません。

つまり、理由を説明できるようにすじ道立てて読みとく力が必要です。他人に伝えるときも同様です。単語をつなげるような話し方で、相手に察してもらうことを期待していてはダメです。

国語は、毎日の生活の中で使っているので、意識しないでも使えてはいます。ですが、仲間内での会話に慣れ過ぎてしまっていて、きちんとした言葉を使えていないことが往々にしてあります。「お母さん、ごはん」「先生、トイレ」なんて子どもが言っていませんか。

私もちょっと危機感を覚え、子どもが小学校3年の夏休みからあれこれ調べていました。すでに、国語の参考書は新しい大学入試に対応したものが主流となっています。実際に大きな書店で現物を手に取り、中身をじっくり比較し3冊に絞りました。

論理的な国語力をつくる3冊

論理的な考え方が大事

『徹底つみ上げ式 子どものための論理トレーニングプリント』

[itemlink post_id=”1359″]

論理トレーニングプリント

子ども時代をドイツで過ごされた筆者だけに、その経験が随所に取り込まれています。

国語が技術教科として捉えられている。だから、文章を読むための技術。作文を書くための技術。

議論やプレゼンテーションの技術。それらが体系的に学べるようになっています。

物語に始まり、説明文、報告文、広告・宣伝文、意見文など、題材も幅広くなっています。

読んだ文章について議論することも推奨されています。

それぞれの章がテーマごとに分かれています。単なるドリルではなく、どれも自分で考え独自の言葉でまとめることを求められます。

例えば、描写について。

物事の説明の優先順位が登場します。3匹の猫が登場し、それを見ていない人にどのように説明するか。客観的な描写を言葉で説明する術を学びます。

1. 大原則

全体 → 部分

大きい情報 → 小さい情報

概要 → 詳細

2. 小原則

上 → 下

右 ⇔ 左

手前 ⇔ 奥

外 ⇔ 中

簡単に言っちゃうと、順序立てて説明するということです。子どもにありがちですよね。話をしても、あっちこっちに話題がずれて何を言っているか分からない。

説明の優先順位を学ぶことで、客観的に分かりやすい説明になります。

ほかにも、絵から情報を分類し整理してから説明する練習。時間の経過にそって説明する練習。視点の異なる2人の立場になってみて物語をつくる練習。5W1Hを意識しての報告。

夏休みに取り組んだので、私もいっしょにやってみました。勉強はもちろんのこと、実生活で役立ちます。

事故の現場に遭遇し、警察に連絡するときの説明の仕方。親にかかってきた電話の伝言の方法。

ふだんから単語で会話を済ませてしまう子どもだったら、日常生活のちょっとした場面でも困りますよね。

特に、日本は「察する」文化。言わなくても気づかいをしてあげるのが当たり前になってしまっています。ですが、これからの時代、それでやっていけるとは思えません。

国語の基本に加え、生きる力をつけるために必要な本でした。

難点としては、値段の割にモノクロ。解説がほとんどないので、親が補足してあげる必要があります。問題によっては簡単な討論も必要なので、ある程度親が時間を取れる人向きです。

『ふくしま式「本当の国語力」が身に付く問題集』

[itemlink post_id=”1360″]

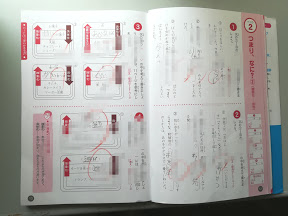

ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集

有名な参考書シリーズですね。「ふくしま式」だけでも何冊も刊行されているので、支持する人も多いのでしょう。

この本では、国語力を次のように定義しています。

国語力

・言い換える力

・比べる力

・たどる力

この3本を柱に、どんどん問題を解きながら力をつけていくという方式です。ルールに従っていけば、ゲーム感覚で取り組めるので子どもが自分で進めていけます。

抽象的な概念も分かりやすく図解してあります。個人的には、この図解だけで元が取れました。

語彙もあえて難しめのものが使われているので、分からないものをピックアップして覚えなおすといいでしょう。

良くも悪くも、算数のように勉強を進められる本です。設問によっては、親も頭を悩ませるようなものもあります。答え合わせは親が見てあげることが必要です。

デメリットとしては、ちょっと宣伝過多なこと。それと、解説文が少なめなこと。親自身が理解できない問題も2問ほどありました。

『出口式 はじめての論理国語』

[itemlink post_id=”1362″]

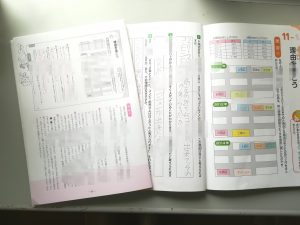

出口式はじめての論理国語

結論から言うと、これがベストです。

実は、私が受験時代に出口先生のお世話になっていたのでひいきです。といっても書籍ですが。出口現代文の実況中継シリーズってまだあるんですね。感慨深い…。

大学受験の最前線で長きにわたって活躍している人が、つくったものなら間違いないだろうというミーハーな考えでした。子どもとやってみて、大正解。

国語を何のために学ぶのか。目的とするところが定まっているので、すべてにブレがありません。

21世紀型学習の追及は今や世界的な流れとなりました。

その中核を担うのが、クリティカル・シンキングと呼ばれる、誰かの言葉を鵜呑みにせず、自らの頭で物事を深く分析して多角的に捉え、最適の解決策を導き出す生きた思考力を身につけさせる試みです。

(略)

日本は「察する文化」ですので、論理的に言語を扱う訓練がないまま、いきなりクリティカルな思考力を養成することは不可能です。論理的に読み、論理的に考え、論理的に表現する、そういった技術を子どもの頃から鍛えてこそ、初めてその延長上のクリティカルな思考が可能となるのです。

(引用:『出口式 初めての論理国語』はじめに)

パチパチパチ…。そう! 私が言いたかったことはコレです。

内容も、キャラクターが登場し物語形式でとっつきやすくなっています。カラーでイラストもちりばめられ、いかにも楽し気です。

そして、何より素晴らしいのが、解説の丁寧さ。最初の十数ページは論理とは何かについて、保護者向けに説明がなされています。家庭学習では、勉強を見てあげる親も理解しなくてはなりません。親が分かっていないものを子どもにやらせても効果はでません。この本では、まず親がしっかり概念を理解することからスタートしています。

文法のほか、グラフや資料を読み解く問題、メディアリテラシー、ディベートの練習などが盛り込まれています。

価格も良心的。カラーで解説も別冊も付属しています。何より、親も勉強になります。今後国語は出口先生のシリーズに頼ります。

デメリットはぱっと思いつかないのですが、あえて言うならミスがちょっと目立ちます。12-1など問題文に回答が記載されたままです。ほかにもいくつか。版を重ねるのなら報告した方がいいかもしれませんね。

国語の売れてる本のランキングも参考に

書店で並んでいる参考書をながめると、今話題のものがわかります。売れているのも、支持する人がいるから。ランキングを参考にするのもいいですよ。

論理的な思考力をステップアップさせるなら

遊びながら身に付く

論理的な考え方は、これからすべての教科の基礎となります。

成績がなかなか伸びない子は、自分の出した答えでどうしてそういう回答になったのか説明できません。すじ道立てて考える力があれば、もし答えが間違っていたとしてもどこがおかしいのか自分で検証できます。

すぐにテストの成績が上がるというわけではありませんが、論理的な思考力はこれからの時代ますます必要となります。

遊びながら子どもの論理力を育むレッスンもあります。小学校で必修となるプログラミングで、先取り学習するのも自信につながります。子どもが面白がってやるのなら、伸びます。ただし、興味がなければ効果はないかもしれません。ポイントは、実際に体験して子どもがどう思うか。一度試してみてみる価値はあります。

「こどもプログラミング教室」は単にプログラムを学ぶ場ではありません。プログラミングはあくまで、すじ道立てて考える力をつけるための手段です。論理的思考や自分の意見を発表する能力を育てるための習い事と考えてもらった方が、誤解がないです。わが子が大人になる頃には必須の能力。将来が開けるきっかけになるかもしれませんよ。

参考 子どもの学習アップに役立つ記事

![]()